2024年以来,浙江省加速推进“土特产富”全链发展优质优价工程,淡水渔业作为“土特产”的重要成员,浙江省不断探索淡水渔业产业增效,富民增收新路径。

今年上半年,浙江省水产品总产量269.61万吨,同比增长5.2%。近年来,浙江省发展千岛湖淡水鱼、吴兴太湖蟹、诸暨珍珠等规模超10亿元的淡水渔业产业链15条,设施养殖规模较“十三五”末增长近1.5倍,稻渔综合种养面积较“十三五”末增长85%,即将突破百万亩。浙江省渔民人均纯收入连续4年居全国首位,浙江渔业的“金字招牌”熠熠生辉。

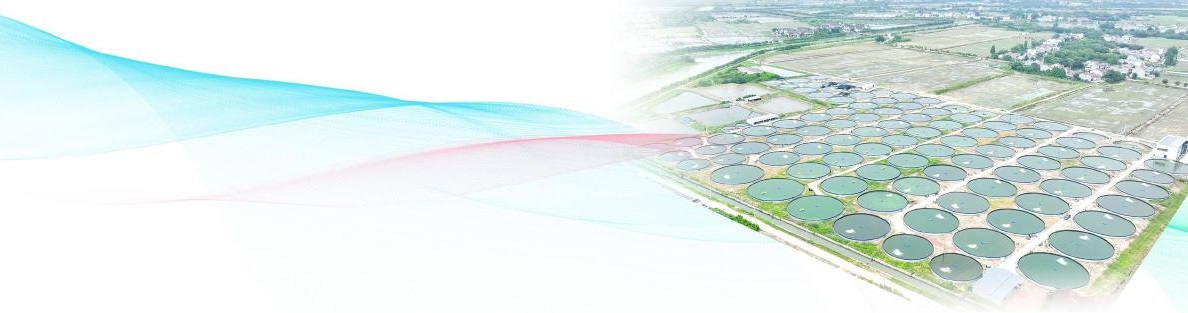

在近日召开的浙江省淡水渔业高质量发展现场观摩培训活动期间,笔者参观了湖州市南浔区东裕桶装鱼养殖示范基地,只见100多个融合水质监测系统、增氧系统、自动投料系统以及尾水处理系统等多项高科技的养殖“圆桶”整齐排列,银光闪闪,蔚为壮观。

基地负责人吴华东介绍,这些直径25米的“超级大圆桶”以镀锌材质构建,特别适合大规模集约化养殖,单池可养殖鲈鱼苗种3万尾,并且采用推流增氧技术形成0.3米/秒环流,既增强了鱼类体质,又提升了排污效率。

“我们是全省首个大型淡水陆基循环水养殖示范基地,历经三代技术迭代,现在的大棚结构冬暖夏凉,保温隔热一流,能让鲈鱼‘错峰上市’,避开旺季竞争,效益自然上去了。”吴华东说。更可贵的是,基地运营两年间,摸索出“统一供苗—技术托管—订单回收”的联农带农机制,已帮扶72户低收入农户,户均增收超过2640元。

在衢州市衢江区太真乡银坑村,54个直径4米的镀锌板帆布鱼池如银盘镶嵌,在钢结构大棚下折射出微蓝光影。这里是衢州铭皓生态农业有限公司为清水鱼量身打造的“水上健身房”。养殖过程中,鱼体先经15天静养修复,再通过水流刺激促其运动“脱脂塑形”,同步利用山泉水调水增强免疫力,配合水质、药残等实时监测与检测,确保鱼肉无泥腥味,肉质紧实鲜嫩且安全。

“去年,50多万公斤清水鱼‘游’上杭州市等地消费者的餐桌,销售收入近2000万元,为银坑村增加集体经营性收入30多万元。”该公司负责人蔡卫平说。

衢江区农业农村局相关负责人介绍,这套“衢江清水鱼提质生态健康养殖模式”成功入选浙江新型设施养殖和生态养殖案例集,为推动山区渔业绿色高值化转型升级、助力乡村产业升级与就业增收提供了经验。

浙江省水产技术推广总站相关负责人表示,设施渔业是现代渔业高质量发展的重要特征,也是渔业模式技术创新的综合集成,更是突破渔业发展空间约束和资源环境制约的破题之道。目前,浙江省设施养殖总产量达67.1万吨,设施养殖总产值达118.7亿元。

今年4月,海盐县稻渔全产业链入选2025年浙江省“土特产富”单条产值10亿元以上重点培育产业链。

每年5月初到6月中下旬是小龙虾最肥美的季节。“那段时间最忙了,现在小龙虾的上市高峰期刚过去,正好安心种水稻。”海盐县望海街道建黎家庭农场负责人徐建良是嘉兴市最早一批尝试稻虾综合种养的大户之一,他深谙这项产业的“致富经”。“虾苗要早投,养虾秘诀嘛,一看水清不清,二看草好不好。水草配得讲究,虾才长得旺!”今年,徐建良把稻虾综合种养面积扩大到了580亩,在他的科学种养下,亩均收入稳超5000元。

“稻虾综合种养每年每亩可为农民增收2000元,是传统种粮效益的6倍以上,我们海盐县生产的稻谷生态优质,养殖的小龙虾干净肥美,再现了新时代生态高效的稻田渔歌图。”海盐县农业农村局相关负责人表示。据介绍,2024年,海盐县236户稻虾种养户中,仅小龙虾产值超过50万元的就有96户,超过100万元的有41户,“种好稻、养好虾、能赚钱”成了养殖户们的共识。

在长兴创意生态农业发展有限公司的稻蛙共生种养基地,刚下过一场雷暴雨,工作人员正忙着消杀场地,抑制稻田有害菌繁殖。“6月投放在稻田的黑斑蛙小蛙,这个月底开始到10月都能够捕捞成蛙,在11月水稻收割前基本捕完。”该公司负责人介绍,基地选用优质水稻品种,亩均产量达500公斤,蛙稻米产品通过了绿色食品认证,平均售价每公斤16元,亩产值达8000元;黑斑蛙通过无公害认证和无抗认证,每公斤售价30元,亩均产量超过500公斤,亩产值达1.5万元;综合亩总产值达2.3万元,亩均效益达1.2万元。

截至目前,浙江省已建成15个稻渔综合种养重点县,各地因地制宜,形成颇具特色的产业发展格局。今年二季度,全省稻渔综合种养推广面积达95.4万亩,较去年新增5.8万亩。

今年5月,“德清淡水珍珠复合养殖系统”正式被联合国粮农组织认定为全球重要农业文化遗产。

德清县阜溪街道小山漾淡水珍珠生态养殖基地是“德清淡水珍珠复合养殖系统”的重点保护区域。碧波之上,一排排白色浮标串联成线,宛如水面佩戴的“珍珠项链”。当地农户张国勇划着小船穿梭其间,他承包的珍珠养殖面积超过2000亩。“鱼蚌立体生态养殖,不仅珍珠创收,养鱼的收入也很可观。”张国勇说。

德清县农业农村局相关负责人介绍,该县深入推进“珍珠+”全产业链融合发展,已将珍珠用途拓展至美容、保健、文旅等领域,逐步构建起“产学研游”一体发展格局。目前,德清珍珠深加工年产值超70亿元,占全国总量约十分之一,带动就业近2万人。

走进龙游县龙和渔业文化园,湖光、林影、草地、湿地交融共生,湖中百余斤的“鱼王”自在游弋,园内200多种植物错落生长。“文化园占地1200亩,总投资1.8亿元,集休闲娱乐、科普培训、休闲垂钓、餐饮服务、旅游观光等于一体,‘渔’味十足。”该文化园负责人介绍,作为“农旅、体旅、文旅”相融合的乡村振兴田园综合体,园区分为科技养殖示范区、水产品加工联动区、渔文化休闲旅游区、共享共富创新创业区四大功能板块。近年来,该文化园已举办国家级垂钓赛事40余场,不仅为当地乡村旅游和休闲体育注入强劲动力,也推进了淡水养殖业的转型升级。

近年来,浙江省溪流鱼、罗氏沼虾与中华鳖三大渔业“土特产富”产业发展蓬勃。深耕“浙江溪鱼”新赛道,光唇鱼、马口鱼等品种成功突破工厂化规模繁育及池塘集约化养成技术,亩产达2000公斤,亩产值超20万元。罗氏沼虾产业发展迅猛,全省虾苗年繁育量超200亿尾,带动全国良种覆盖率达70%,养殖面积7.3万亩,相关经营主体超过2000家。作为传统优势水产品,中华鳖的产业链建设也持续深化,育种创新能力和生产规模位居全国前列。

目前,浙江省大力宣传“青田稻鱼共生系统”“湖州桑基鱼塘系统”“德清淡水珍珠复合养殖系统”等全球重要农业文化遗产的文化价值,讲述“范蠡鱼经”“古法养鱼”“巨网捕鱼”等经典故事。休闲垂钓、渔事体验、渔宴美食、渔科科普等多元业态如雨后春笋般涌现,“渔业+”融合发展的浪潮正全面提升产业链价值。

从设施渔业的科技之光,到稻渔共生的生态之美,再到产业融合的共富之路,浙江淡水渔业高质量发展蓄势而发,把推进渔业“土特产富”全链发展优质优价与发展轴建设紧密结合在一起,形成“产业兴、就业旺、收入增”良性格局,打造了一批乡村共富的“富民鱼”“幸福鱼”。

浙江省农业农村宣传中心 浙江省水产技术推广总站