依山而建,石屋层叠错落,青石垒砌,墙垣厚重古朴。

眼前这个深藏在太行群山的古石寨,是河北省邢台市路罗镇英谈村。它有着保存完好的明清院落67座、509间,大小石拱桥36座,享有“江北第一古石寨”“太行山里的香格里拉”等美誉,村中路姓一族从山西迁徙至此繁衍生息,至今已有600多年历史。

英谈村不仅以石寨风光闻名,更是一方红色热土——抗战时期,这里曾是八路军总部驻地、冀南银行总部,彭德怀、刘伯承、左权等老一辈革命家都在此生活和战斗过。

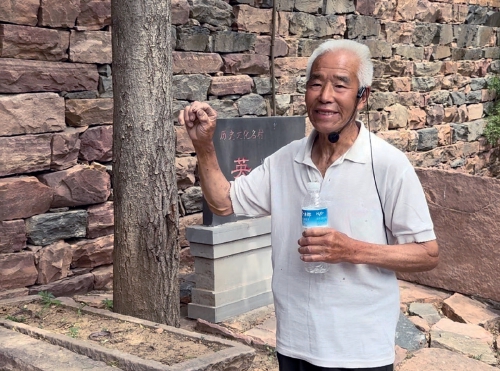

“英雄座谈,简称英谈。”77岁的老党员路召洋是村里的“活字典”,兼任讲解员的他,对村里每一块砖石背后的故事都如数家珍,“相传唐朝末年,黄巢起义军就在咱们村安营扎寨,各路英雄在此召开座谈会。”路召洋介绍。

1940年寒冬,抗日战争处于战略相持阶段,冀南银行印钞厂的设备秘密转移至英谈村。次年3月,印钞机开始在这片隐蔽的山坳中悄然运转。跟随路召洋攀上陡峭的石阶,记者来到占地200平方米的冀南银行总部旧址。屋内暗藏玄机——密道连通二楼、地下室和后山,印钞、分拣、发行分散在不同地点。通过“化整为零”的策略,职工们利用复杂地形与敌人周旋,上演了一场场惊心动魄的“迷藏战”。

“那时印钞厂为了隐藏身份,对外都叫‘工作团’。”路召洋抚摸着斑驳的石墙说。银行职工将账款装入挎包随身携带,由马匹驮运转移,冀南银行因此被誉为“马背银行”“挎包银行”。据统计,冀南银行驻扎在英谈村的近3年间,累计印制20余种面额的冀南币共计400多亿元,这些货币在晋冀鲁豫边区广泛流通,为保障军需、发展生产提供金融保障。

这份红色记忆已融入村民的血脉。英谈村党支部书记路志勇告诉记者,许多村民直到解放后多年,仍严守秘密,不愿透露当年八路军驻家的往事。

走进英谈村的村史馆,一块醒目的木匾上镌刻着“路家精神”:内敛务实,勤俭创业,文商并重,敢于创新,以义取利,乐善好施。这24个字,道出了这个太行古村600年来生生不息的精神密码。

明初,路万富带领族人迁居英谈,开创了“三支四堂”的家族格局。贵和堂、德和堂、汝霖堂、中和堂四个堂号,不仅代表着路氏家族的不同分支,更承载着冀商文化的精髓。路召洋指着堂号匾额解释道:“这些堂号就像家族的徽章,是我们祖辈传承良好家风的见证。”

商帮文化的基因,在抗战烽火中焕发出新的光彩。1937年冬,八路军深入太行山区创建根据地,正是路纪秀、路风翠、路凤阳等党员率先站出来,号召村民腾出房屋、窑洞甚至羊圈安置部队。8年间,英谈村的多名共产党员接力守护,让这个石寨成为八路军可靠的“后勤基地”。

“一堂有困难,三堂来支援”。路召洋站在自家历经风雨但依然坚固的石屋前,道出了路家传承至今的互助传统。他回忆道:“当年建房时,村民们你一砖我一瓦地相助,如今这种风气仍在延续。”村里的堂口主持人,既是德高望重的长者,也是红白理事会的骨干,他们用世代相传的智慧,为村民操办既节俭又体面的婚丧嫁娶等事宜。

近年来,英谈村以“修旧如旧”为原则,用黄泥麦秸抹墙、青石勾缝等传统工艺修复村里多座明清院落,同时完成污水管网改造、电线入地等工程。2023年,村子吸引了10万余名游客前来,旅游综合收入突破400万元。

英谈村分为前英谈、后英谈两个自然村。漫步其中,古朴的半山云舍民宿群格外引人注目。15套由石屋改造的客房保留着原木房梁、夯土墙面,但智能卫浴等现代化设施却一应俱全。“一个院落一个主题”的改造理念,让老宅重获新生:药膳馆飘出金银花茶的清香,金石工坊传来叮当錾刻声,板栗咖啡屋的露台正对云海青山。随着2期、3期工程即将投用,38套特色客房将串联起药膳养生、非遗体验等四大主题业态,打造太行山“文化会客厅”。

“以前守着金饭碗讨饭吃,现在足不出村就能增收。”村民路大姐除了经营自家民宿外,闲暇时她手工编织的麻绳也成了热销品。在英谈村,像她这样吃上“旅游饭”的村民有120多人,有的担任民宿管家,有的经营山货店铺,还有的成为民俗展演能手。后英谈严格落实古建保护措施,前英谈则盘活闲置民居发展康养产业,古寨不再是静止的展品,而是处处孕育着乡村文旅的新动能。