在福建省厦门市集美区后溪城内村,有一幢洋溢着热情活力的番仔楼,这里是“五一”假期前后不少慕名而来的游客们参观游玩的热点,门匾上的“黑猫树屋”也是当地亮眼的一处地标符号。

“黑猫”是指台湾青年吴炳璋带领团队打造的“黑猫两岸青年文旅基地”。吴炳璋与团队正通过“聚融模式”的创新方式推动乡村振兴,把这座有百年历史的古村落打造成闽台乡建乡创的合作样板村。“我们的目标是通过文化推广和产业孵化,为村庄的发展注入活力。”吴炳璋和其团队的努力,不仅让这座有三百年历史的古村落焕发新生,也为两岸青年搭建了一个文化交流的平台。

在后溪城内村的南门处,矗立着厦门规模最大的城隍庙:霞城城隍庙。这座古庙不仅是当地的标志性建筑,也在百年间承载着两岸同胞的共同记忆。道光元年(1821年),同安人陈金绒奉请霞城城隍庙城隍金身渡台,于1859年在台北大稻埕建霞海城隍庙。自那时起,厦门的这座城隍庙便被视为台湾城隍庙的“太祖”。

每逢农历五月十三和农历十一月廿二,也就是城隍爷祈安日,不少台胞都会跨越海峡而来,共同参与庆祝这一盛典。闽台同胞因为城隍庙而结缘,城隍庙成为两岸共有的民间信仰文化,增进了两岸民众亲情、友情。

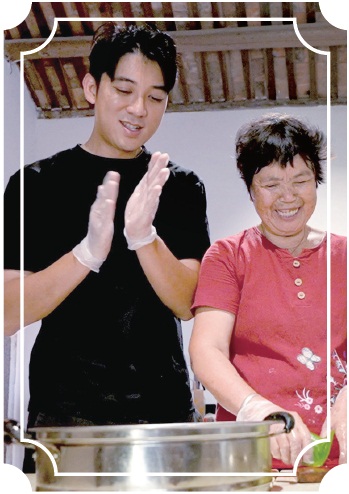

吴炳璋自幼在台湾乡村长大,深受闽南文化影响。2018年,他来到厦门,开始了餐饮创业之路。尽管初次创业因疫情而受挫,但他并未放弃。在聚融基地负责人的推荐下,他参与了两岸“网红”直播比赛,逐渐掌握了新媒体运营技巧。凭借对乡土的深厚情感和乡村成长经历,他决心成为一名“乡村推荐官”。而后溪城内村的历史背景,与台湾同根同源的文化特征,都为吴炳璋提供了丰富的素材和灵感。“我们过往都主要采用研学与人才培养的方式。研学营我们一直在持续举办,叫‘手创青村’。”作为“黑猫两岸”基地的负责人,吴炳璋每年都会参与筹办两岸相关交流活动,带领台湾地区的青年与大学生来到后溪城内村,与大陆青年共同合作,为后溪城内村带来新变化。

吴炳璋团队充分利用这些文化资源,通过研学营指导两岸青年根据后溪城内村的文化特色,拍摄推广村风、村食、村歌等,进行新媒体推广和文创产品制作。以文化创意带动乡村文旅发展,让这座古村落重焕生机。

后溪村村民们说,现在越来越多人知道城内村,知道我们有一座建成300多年的城隍庙,游客越来越多,年轻人也会经常回家看看。

乡村振兴改造是一个循序渐进的过程。吴炳璋团队选择的路径是从点到面,逐步摸索出合适的路径与规划。土木工程专业出身的吴炳璋对于乡村基建、村道整治有一定经验,这也成为他投身后溪城内村改造建设的一大优势。城内村中有不少保留了闽南文化特色的古建筑,古宅内部被打造成复古供销社、酒药铺,还有充满文化特色的“月老办事处”。这大多出自“黑猫两岸”基地中两岸青年的灵感。

“我们的力量较为微薄,不太可能一次性、大范围做很多事。”吴炳璋说。从最开始改造供销社、月老办事处开始,他与“黑猫两岸”团队一步步摸索出合适的路径与规划,由点及面地开展工作,循序渐进地让后溪城内村“换一副面貌”。

对于改造的具体过程,吴炳璋说:“改造老宅其实是一件挺难的事情。因为需要摸清每个老宅的安全隐患,有很多隐秘位置比较难勘察。”除此之外,每一项改造还需要符合村落的整体环境与格调,这也是为什么吴炳璋会在每次两岸研学营开展期间,让参与的青年学子先行在村中调研,以更好地体会、把握这里独有的闽南风情文化。

改造初期,后溪村存在着诸多问题:特色古厝部分破败,特色文化典故欠缺传承、在空间和视觉上呈现不足,整体建筑风貌参差不齐,绿化景观数量较为稀少。在各级政府和吴炳璋等台青的高效合作下,按照“统一规划、利民便民、凸显特色、模式轻便”的思路,高效整理改造公共空间,着力解决污水处理、杆线整治、清洁绿化、村屋修缮等问题,不仅盘活了老宅老院,改善了村容村貌,更为村庄发展增添活力、注入动力。

2024年,后溪城内村的改造项目被福建省住房和城乡建设厅评为福建省“闽台乡建乡创合作样板村”。在吴炳璋看来,这个称号意味着更多责任。“其实我们往常做的,更多是怎么样把后溪城内村变成一个网红打卡点,一个网红村。”不过在打造过程中,吴炳璋发现,改造的重心应该是如何与村民融合,实现真正的共建共享,让村民实实在在享受到乡村振兴带来的红利。

在团队进入村庄初期,村民们的态度以疑惑居多。“村民们不知道,也不了解我们在干什么。”项目与村民的关系转折点在2020年底、2021年初,吴炳璋团队积极参与村庄的维护和建设,比如担任志愿者、共同创作村歌等,与当地村民的联系日益紧密。

吴炳璋计划推进实现与企业、村镇联合,打造更大的“村集体”。“以往我们自己和村民租赁房子进行改造,效率比较低。如果村委会出面参与协调,就能大大提升效率。”不仅如此,吴炳璋认为,引入企业可以更好提升盈利能力,通过打造具有吸引力的项目招商引资,产生的商业流量和人流量可以提高村民的分红收入。

吴炳璋举例说,后溪城内村的一些村民敏锐地抓住了两岸青年研学活动带来的流量利好,用闲置的老宅开设了青年旅社、餐厅等。“目前全村大概已经有2000多间(旅社)房间。在改造后期,每间旅社的租金已达到800元至1600元不等,有效提升了当地村民的收入。”他说。

后溪村党委副书记黄宇星说,城内村的乡村旅游产业,很大程度上得益于近年来两岸青年齐心协力用文创点缀村落。截至目前,后溪村已经拥有27个台青入驻团队、15个台青商业点位,2024年共计举办了30余场活动,累计吸引1.5万人次参与。

“通过年轻人举办的各种活动,可以很好地让周遭的人,甚至是再远一点的人来到这个村庄,游玩也好,参观也好,我们希望这种方式可以一直持续下去。”村庄日新月异的变化让吴炳璋深刻感受到,扎根大陆投身乡创乡建是一份十分有意义有价值的事业。如今,实现蜕变的后溪村,证明了这群台湾青年选择了一条正确的道路。