“看一个人的思想品德怎样,既要看他是否有爱国主义精神,是否热爱自己所从事的事业;也要看他对前辈的劳动成果是否尊重,对同辈是否团结,对后辈是否肯帮助。”

2020年10月,马育华的铜像被敬迁至国家大豆改良中心。“回首当年,师恩师德,永世难忘”“尊敬前辈,团结同辈,提携后辈”,镌刻在铜像座碑的两侧。

代代接力,赓续前行,这是大豆研究领域的传承。

悠悠万事,吃饭为大。几千年来,大豆为中国人持续提供着不可或缺的营养。在大豆育种领域,马育华承上启下,为中国大豆事业作出重大贡献。

他的一生,专注大豆科研,培育出了众多优良大豆品种,他的人生也如一粒豆子,从播种的那一刻起便努力生长,最终结出了饱满的豆荚。同时,作为一名教书育人的大先生,他也为我国大豆产业持续发展培养了大批人才,让大豆在田间茁壮成长的同时,也让大豆科研的未来充满蓬勃希望。

1912年10月12日,马育华出生于广东省海丰县。时事艰难,但他还是坚持求学并取得优异的成绩,1930年被推荐进入位于南京的金陵大学农学院,主系读作物遗传育种,副系读植物病理。

在这里,马育华遇到了一位重要的人,正是他带马育华推开了大豆的研究之门。他就是我国大豆科学研究的开创者——王绶。

虽然我国是栽培大豆的起源地并长期是世界第一的大豆生产地,但在那个更重视稻、麦、棉的年代,大豆的育种不太被看重。王绶一直深耕大豆育种事业,并在1924年就开始进行大豆纯系育种,其育成的“金大C332”产量比当时的农家品种增产超过40%。在那个年代,这是一次“大胆的尝试”。之所以不走寻常路,是因为王绶认为,中国人稠地窄,多数民众都是很穷的,没有钱吃牛肉、鸡蛋、牛奶之类的东西,只好吃素,并靠大豆获得蛋白质。而中华民族能够延续几千年,大豆功不可没。

1932年,王绶到美国康奈尔大学留学。当时康奈尔大学的农科在全球享有盛誉,我国著名的思想家、文学家胡适,也曾在康奈尔大学农学院修农科。王绶坚持了学农的道路,他知道选择了农学,将来就要服务农业、扎根农村。他认为,对于农学生来说,专心致志搞科研就是头等大事,农学生就应该要做好心理准备,以个人志趣为前提,以我能贡献为目标,而不应只以出路为前提。

工作期间,他还参与了由王绶主讲的“生物统计”与“田间试验设计”的教学,这两门课被当时农艺系学生认为是最难学的课。除此之外,马育华还参与了王绶编写出版的《实用生物统计法》部分工作。

王绶曾说,农业改良是极规矩的工作,非有毅力有魄力不能胜任这样的工作。因此,他对自己十分严格,慎重地对待每一次试验,对于数据的记录格外认真。在分析时,又对数据的差异极为注意。在教学中,他也一再要求学生,数据出现误差,不能人为地去简单更改,要具体问题具体分析。如此严格的训练,对后来马育华开展数量遗传学工作产生深远影响。

1942年,马育华因工作突出,升为副教授,但因长时间的繁重工作,他患上了肺结核病,需要卧床休息。由于处于战乱时期,经费紧张的金陵大学一度准备与马育华解约。好在有王绶的坚持要求,校方同意与他续约。在如此艰难的情况下,1943年,马育华与王绶合著的《大豆栽培之研究》在《中华农学会报》发表。老师的影响,让马育华跟大豆结下了不解之缘。

王绶经常说,教书人有“三乐”:得天下的英才而教育之,一乐也;集思广益,钻研作物的某些问题,另一乐也;博览群书,写出心得和特点,写书又是一种乐事。马育华无疑是王绶发现的英才,而且他的这些观念也深深地影响着马育华,被他铭记终生。

有句名言是:“一个人生命中最大的幸运,莫过于在他的人生中途,即在他年富力强的时候发现了自己的使命。”对马育华这代学者来说,他们不仅有做好学问的使命,更有救国救民、振兴中华的远大抱负。

夏季学期结束后,马育华又按主办方规定到康奈尔大学学习一个学期。这学期过后,马育华按照C.M.伍德沃斯教授安排回伊利诺伊大学上课,完成了论文《大豆品种产量影响因素统计分析》,获得了硕士学位。

回国后,马育华任北京大学农学院农艺系副教授兼代系主任,担任院教务委员会主席与研究委员会委员职务,在俞大绂手下工作,教授“生物统计”“田间技术”“农艺讨论”等课程,并主持大豆育种试验。

俞大绂是我国著名植物病理学家,马育华在金陵大学学习时,他是植物病理专业的教授。他对马育华的成长成才也产生了十分重要的影响。1932年,马育华的父亲被国民党军阀杀害,生活一度十分困难。正是在王绶、俞大绂等一众老师的帮助下,马育华才得以顺利完成学业。

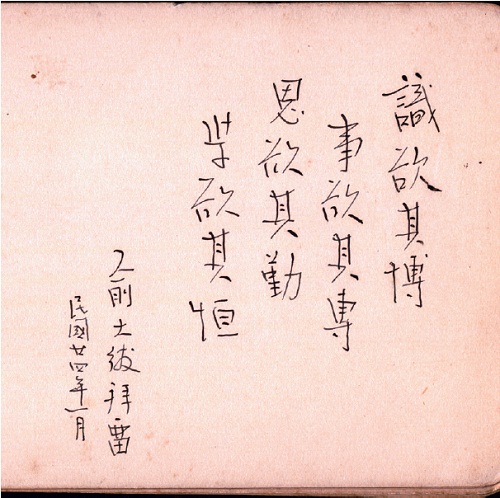

“识欲其博,事欲其专,思欲其勤,学欲其恒。”这是马育华大学毕业时,俞大绂在他的纪念册上写的一句话,这句话成为马育华一生追求的目标。

1947年9月,在俞大绂的推荐下,马育华赴加拿大萨斯喀彻温大学农学院农艺系和遗传育种教授J.B.哈林顿合作开展研究。萨斯喀彻温大学董事会为他提供为期一年的赴加研究员工作。

在萨斯喀彻温大学的一年,马育华在《加拿大科学农业》杂志上发表了两篇论文,并受到了哈林顿教授的高度评价。在哈林顿教授、伍德沃斯教授、康奈尔大学农业实验站和植物种植部洛夫教授共同推荐下,马育华获得了美国伊利诺伊大学研究院学位奖学金,于1948年9月再次来到美国伊利诺伊大学研究院研究大豆育种,攻读博士学位。

读博期间,他修读了18门课程,获得了16个A等,2个B等,完成了博士论文《大豆产量构成性状的多基因遗传》。当时数量性状研究方法尚未普遍应用和掌握,马育华的研究灵活运用统计学和遗传学原理,针对大豆难于手工杂交的自花授粉作物特点,形成了适合大豆研究的数量性状遗传分析方法。至今,有关大豆数量遗传分析,仍然在沿用他的方法。

回国还是留在海外,对拿到博士学位的马育华来说并不是需要纠结的问题。马育华自己写道:在美获得博士学位时,收到恩师俞大绂先生的信,要他早日归国为新中国作贡献。当时伊利诺伊大学有两百多中国留学生皆在徘徊、观望时局,马育华遵循老师教导,毅然决定早日归国发挥作用。

1950年9月,马育华携夫人乘坐“威尔逊总统”号邮轮回国。这艘船上一共有130余名返回祖国的留学生,马育华一直保留着在船上拍的大合影。照片上是一张张青春、灿烂的笑脸,照片背后是72个签名。这些年轻人中,有人后来成为了院士,有人获得了国家最高科技奖励,还有人得到了“两弹一星”荣誉勋章。

数量遗传学提供理论指导,生物统计与田间试验为方法路径,大豆遗传育种做实践载体,这三个相互联系、相互促进的领域,贯穿了马育华整个学术人生,它们既是马育华学术生涯的系统支撑,也是他为国家作出重要贡献的三个领域。

回国之初,马育华着手开展对江淮下游地区大豆地方品种研究和大豆数量性状遗传研究,筹备建立大豆育种计划。很快,在1957年,他便育成大豆新品种“南农493-1”。这一品种是外观和内在品质优良的高产大豆品种,而且也是系统选种的成功范例,在江苏、安徽、湖北等长江夏大豆适宜区得到推广种植。

也是这一年,马育华有了一位得力助手——刚刚毕业留校任教的盖钧镒。1963年盖钧镒成了马育华先生的在职研究生,边工作边学习。

盖钧镒清楚地记得,在特殊时期,教学和研究都一度中断,他和马育华坚持“做好为农民服务的育种研究”的信念,到试验田里去,到农民那里去做。1972年南京农学院跟苏北农学院合并成立江苏农学院。在扬州8年,他们先在校园里面做试验,后来在江苏启东请了几位农民教师教大学生种田,到农民家里研究如何应用。坚持培育的第一个品种“南农1138-2”就是在这期间育成,被引种到湖北江汉平原上去的。1978年,该品种获得江苏省科学大会奖。

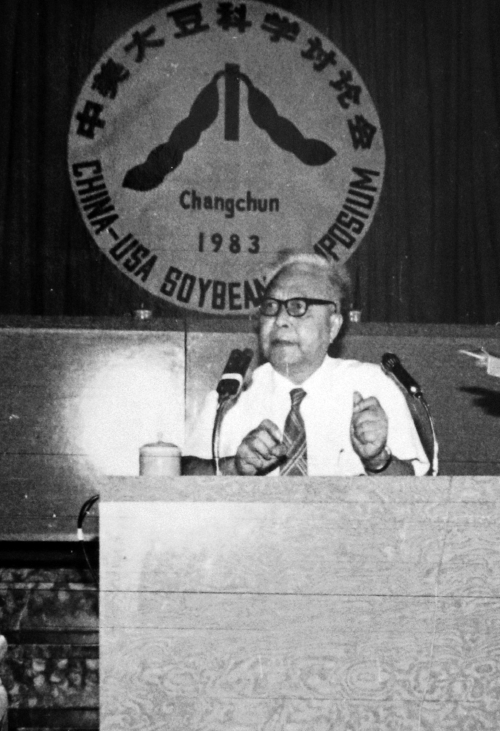

终于,在1981年8月,南京农学院成立了大豆遗传育种研究室。作为我国首个获批的大豆遗传育种研究室,重点开展“新品种选育、种质资源、数量遗传、抗病虫性、栽培生理生态”五个方向研究。1985年8月,当时的农牧渔业部批准将研究室扩展为大豆研究所,这一研究所成为我国南方的一个大豆研究中心,光搜集、保存和研究大豆地方品种就有7000余份。在这些机构和相关研究的基础上,1998年,原农业部批准在南京农业大学建立国家大豆改良中心。

在大豆遗传育种之外,马育华还是我国植物数量遗传学的开拓者。数量遗传学是采用数理统计和数学分析方法研究数量性状遗传的遗传学分支学科。数量遗传学建立和发展时期,这个研究方向吸引了大批育种学家。遗憾的是,在中国数量遗传学研究曾一度中断。马育华极其敏锐地注意到这一研究方向的前景并持续学习、研究和推广。

早在1962年,马育华就开始编写《数量遗传学的基本方法》,这是国内第一本系统介绍植物数量遗传学的教材。这本教材经过多次修改、充实和完善,于1982年由江苏科学技术出版社出版。作为国内首部植物数量遗传学专著,得到了植物遗传和育种工作者的高度评价。次年即获得1982年度中国出版工作者协会全国优秀科技图书奖二等奖。

将生物统计学引入中国,是中国农学从传统向现代转型的一个重要标志。马育华求学时代,生物统计学还是一门新兴学科,大学毕业后他在金陵大学任教的《生物统计》和《田间试验设计》是农艺系高年级的重要课程。1962年,在编写《数量遗传学的基本方法》的同时,马育华在学校开设了“田间试验设计与统计方法”课,并编写出教材(铅印本)。与国内其他沿用多年的教材不同,这本教材内容新颖,受到教师和学生的好评。后来马育华将原稿作了修改补充,于1982年以《试验统计》为书名由中国农业出版社正式出版。该书曾获得1982年度全国优秀科技图书奖纪念奖,并参加了莱比锡国际博览会书展。

“得天下英才而教育之”,是教育者之乐,也是马育华在王绶等老师那里学到的。马育华不仅是一位农业科学家,还是一位农业教育家。1952年全国高校院系调整,金陵大学农学院与南京大学农学院、浙江大学农学院部分系科合并,成立了南京农学院。马育华成为南京农学院农学系的首任系主任。

“我们这些学生当时都很穷,靠吃公家饭,马老他们一直都把我们当儿女看待,他就是想把我们培养好。”蒋荷是南京农学院成立后第一届农学系学生,后来成为江苏省农科院研究员。时隔多年,马育华的研究生、国家科技进步二等奖获得者、南京农业大学教授、博士生导师陆作楣仍然记得,每上一堂课,马育华都要做好充分的准备,熟记内容,在课堂上也从不照本宣科,即便教龄已经数十年,同一课程已经反复教过多少遍,亦复如此。每承担一门新课,他事先必写好一本讲义。

1979年南京农学院恢复教学后,年近70岁的马育华出任研究生部主任。他领导制定了南京农学院研究生招生、考试、培养、管理等一系列制度,使研究生教育迅速正规化。1981年,马育华被国务院学位委员会聘为第一届农学学科评议组成员兼召集人。1982年受教育部、原农业部的委托,马育华主持制订了《作物遗传育种专业硕士生培养方案》,该方案对我国农科研究生的培养起了指导和示范作用。

1979年12月开始,马育华应原农业部的约请在南京农学院多次举办全国遗传育种训练班,讲授了数量遗传学课程;还应一些兄弟单位的邀请做了有关《数量遗传理论在作物育种的应用》方面的报告和讲演;其1979年的讲授内容于1980年在《江苏农业科学》杂志第1到第6期上连载,惠及了更多学人。他还应多种学术刊物的约请撰文介绍这门学科的重点内容,得到了全国各地的特别是有关作物遗传育种的专家的认可。

就像俞大绂当年推荐他出国一样,一有机会,马育华就积极主动将自己的学生、同事“推”出国门去学习先进的知识,以更好地报效祖国。1954年,新疆八一农学院举办全国性的苏联专家讲习班,学习两年等于是硕士学位,也相当于是留学。马育华宁可自己缺少人手,也要派重回身边任教学秘书的鲍世问去学习耕作学;1956年又推荐时任教学秘书刘大钧留学苏联,入读苏联莫斯科季米里亚捷夫农学院,1959年获得生物科学副博士学位(刘大钧后来成为我国著名的作物遗传育种专家、中国工程院院士)。也是在马育华的推荐下,后来成为中国工程院院士、南京农业大学校长的盖钧镒去到美国爱荷华州立大学农艺系留学,学习大豆遗传育种和数量遗传。曾任中国农业科学院院长的翟虎渠是马育华1978年以后招收的第一名硕士研究生,他被马育华推荐到英国伯明翰大学遗传系应用遗传学专业学习,师从英国皇家科学院院士、数量遗传学家J.L.金克斯教授。

沟通中外,承上启下,马育华既是一位专业领域的大学者,也是一位桃李天下的教育家。

“看一个人的思想品德怎样,既要看他是否有爱国主义精神,是否热爱自己所从事的事业;也要看他对前辈的劳动成果是否尊重,对同辈是否团结,对后辈是否肯帮助。”马育华曾说。他身上生动体现出来的,是科学家集智攻关、团结协作的协同精神,是甘为人梯、奖掖后学的育人精神。正是因为一代代农学家的传承、发展,才让我们能够始终牢牢地端住自己的饭碗,饭碗里装满自己的粮食。

(蒋慕东,江苏电子信息职业学院研究员,科学技术史博士,作物学博士后;蒋湉湉,南京农业大学国家大豆改良中心博士研究生。)

(图片来源:老科学家学术成长资料采集工程)