2015年9月22日,美国华盛顿州西雅图市。

当天,习近平总书记在华盛顿州当地政府和美国友好团体联合欢迎宴会上发表演讲。其间,他提到了这样一个地方:

“梁家河这个小村庄的变化,是改革开放以来中国社会发展进步的一个缩影。我们用了30多年时间,使中国经济总量跃居世界第二,13亿多人摆脱了物质短缺,总体达到小康水平,享有前所未有的尊严和权利。”

总书记的一番话让梁家河村飞越太平洋。这个得名于北宋年间、位于陕西省延安市延川县文安驿镇、总面积1.47万亩的村庄,是他度过7年知青岁月、不断挥洒青春和汗水的拼搏之地。

从1949年到2024年,从梁家河村到全中国,历史的大跨越、大转折见证了中国人民生活发生的巨大变化,见证了从脱贫攻坚到乡村全面振兴,见证了中国对世界和平与发展事业的重要贡献。75年来,梁家河村与共和国同频共振、与时代接续前行,蹚出了一条切合实际的发展之路。

立秋后的黄土高原,少了一分酷热,多了一丝凉爽。拐下国道,道路左侧一块巍然矗立、刻有“梁家河”字样的巨石提醒我们目的地就在前方。进村的柏油路随着山势愈加蜿蜒曲折,在墚峁交织的山间纵横穿梭。在这条宽5米、长6公里的路上走过一个个陡坡,豁然间村委会出现在眼前,前来参观学习的人们熙熙攘攘。

中国的改革发端于农村,农村改革是党领导下我国农民的伟大创造,正是改革极大地解放了农村生产力,为农业农村发展提供了坚实的制度保障。

无论多难,梁家河村始终走在“变”的路上,从没有放弃对美好生活的向往。

从村委会往村里走不远,就能看到当时习近平同志作为知青带领村民建起的陕西省第一口沼气池。在沼气池旁边的窑洞外墙上,有一幅巨大的手绘宣传画,宣传全国人民大办沼气的理念,两边写着“自力更生 艰苦奋斗”八个红色大字。这是习近平同志在担任大队党支部书记期间请民办教师刘永耀所作。

桃李不言,下自成蹊,时至今日这幅宣传画的色彩依旧鲜艳,向每一位到访的游客述说着那段艰苦奋斗的峥嵘岁月。

曾任村党支部书记的石春阳告诉我们,1969年这里玉米亩产只有400斤。因此,打坝造田寄托了人们能吃饱饭的愿望。打坝,即在小山沟分段横筑坝梁,挡住暴雨后的洪水,让泥浆沉淀成坝田,这样不仅能增加土地面积,而且有利于保墒,提高粮食产量。为此,年轻的习近平和村民在农闲时铲土、打夯、搬石头,最忙时从清晨干到深夜。1974-1975年,共建起了5座大坝和148亩淤地。

走进当年习近平同志亲自参与建设的知青淤地坝。时光如梭,这块曾经承载巨大汗水和心血的坝地如今平整如茵,行距、株距整齐划一的玉米长有一人多高,在阳光下闪烁着金色的光芒,叶子在风中沙沙作响。目前648亩22块淤地坝已经全部流转给村集体,由村里委托社会化服务组织进行耕作,从播种到覆膜、从除草到撒药、从收获到加工已经全部实现机械化操作。

“虽然7月的旱情、8月的暴雨对玉米生产有一定影响,病虫害也比较多。但我们使用了无人机进行统防统治,能够保证达到亩产1000公斤,目前为止产量同比没有减少。”石春阳说。

早些年,梁家河村劳动力短缺的问题比较突出,而现代农业技术极大改善了这一状况。“机械化之后,平均每亩地至少节约了七八个劳动力,用无人机给这600多亩地打药一天就能干完,农户既能拿到土地流转费又能给合作社干活儿,一块地两份钱。”石春阳说。

在梁家河村,听得比较多的一个词叫“受苦”。驻村工作队员解释说,劳动就是“受苦”,农民就是“受苦人”,说干活儿好就是“好苦”。

梁家河村通过不断调动村民积极性、创造性、主动性,调整生产关系以适应生产力发展需求,确实也是“苦尽甘来”。

平地种玉米,山上种苹果。2023年,习近平总书记在延安考察时说:“这就是农业现代化,你们找到了合适的产业发展方向。”从2008年栽下苹果树苗算起,梁家河村持续推广果园新栽培模式和旱作节水示范技术,集雨窖、灭虫灯、防雹网、气象数据采集系统等现代化设施已成标配。目前,全村精细化、智慧化管理苹果981亩,其中挂果面积450亩,苹果总产量超过600吨。

沿山向上,一路崎岖。梁家河村监委会主任王军民正在木塬上的苹果园里察看苹果长势。他的100多棵树上的红富士苹果已经套好袋,反光地膜、水肥一体化设施都已铺设完成,就等成熟。地面还种着南瓜、豇豆等农作物,地力得到充分利用。

“村子海拔高、光照足、早晚温差大,种出来的苹果就很甜。但它既怕热又怕冷,冰雹、霜冻、虫害都会造成不利影响,要很用心管理才行。”王军民说。

“我们已完成梁家河流域万亩有机苹果示范园和智慧果园建设,高标准挖改老果园300亩,实现果园病虫害绿色防控全覆盖。去年仅苹果就让梁家河村民增收495万元。”梁家河村第一书记惠毅德说。

时间回到2015年2月13日。

习近平总书记在梁家河村口下了车,面对簇拥过来的乡亲们深情地说:“今天能够回来看一看,心情很激动,看到大家感到很亲切。1969年1月,我迈出人生的第一步,就到了梁家河。在这里一呆就是7年。当年,我人走了,但我把心留在了这里。”

7年,在漫长的人类发展史上不过沧海一粟,但对于一个背井离乡且不满16岁的少年来说,却足以为他的人生刻下鲜明烙印。

被总书记亲切称呼为“随娃”的石春阳至今记忆犹新:“那7年,习近平同志不仅时时刻刻践行着“要为人民做实事”的理念,还在梁家河村入了党,当上大队党支部书记,带领村民打坝淤地;打了一口甜水井,使村民解决了饮用水源的问题;通过开办铁业社、代销店、缝纫社和磨坊,既满足了村民的生活需要,又解放了剩余劳动力。”

梁家河村史馆展示区有1张照片,上面印着“欢送习近平入学留念75.10.8”的字样,习近平同志坐在中间,周围是和他朝夕相处的13位村民,梁玉明、石春阳、梁玉金、张卫庞、吕侯生等都在其中。这是村民们集体出资在延川县照相馆拍摄的,当时习近平同志即将前往清华大学就读,临别前夜却还惦记着村里的工作。“习近平同志嘱咐我们村里的工作以后要怎么干,怎么安排……各个方面他都讲得很细致,好像哪里都有他放心不下的地方。”梁家河村原党支部书记梁玉明回忆,后来又一路把他送到了延安,才依依惜别。

今年71岁的梁玉金是梁玉明的弟弟,早年先后在镇里的信用社和延安等地打工,村里在建设电瓶车停车场时他在旁边开了门店,卖些土特产、日用百货等。

“以前去县城路太难走了,当时我开着拖拉机和大家伙儿一起去送总书记,现在路也宽敞了,代步都换成轿车啦。”谈及收入,梁玉金嘿嘿一笑,“具体数字没算过,一二十万元总有吧。”

改革开放后,像梁玉金一样过上好日子的人不在少数。2015年,梁家河村开办了自己的旅游公司,依靠知青旧居、知青井、村史馆、沼气展室等景点,平均每年接纳来自世界各地的游客百万人次。

2017年之后,村民逐渐搬迁至镇上的梁家河小区,再也不愁吃住行。原来的窑洞被改建成旅游民居,出村道路焕然一新,过上了“产业在村里,居住在镇上”的新生活。2018年全村脱贫,那一年中非共和国总统图瓦德拉到访梁家河,深入了解脱贫做法,称赞中国经验“极具启发性”。2023年旅游公司收入为998万元、人均收入达到21312元,同比增长8.9%,村集体收入约1484万元。

“村里坚持拓宽产业发展思路、挖掘潜能、加强合作,持续增强自我发展能力,团结村民谋发展,才有了今天的成果。”梁家河村党支部书记巩保雄说。

为了让文旅融合发挥“1+1>2”的整体效能,巩保雄告诉我们,村子不仅是旅游景区,也是延安干部培训学院的主要授课基地。25户村民开办了农家乐、小卖部、特产店等,还兼顾线上线下的农副产品销售,多渠道增收。

在村委会对面的高坡上有一家名叫“梁家小院”的农家乐,业主梁强1990年出生,也是梁家河村回乡创业青年的典型代表。他说:“我2009年出去打工,当时在煤矿上开煤机。到了2014年,感觉效益一直在下滑,合计了一下还是决定回来,刚好我家的位置也不错,改造一下就可以营业了。”

3孔窑洞、5间平房,小院能摆下20张圆桌。梁强这些年跑遍全国,只为学习各地农家乐的经验。“现在光固定服务员和厨师就有八九个,还是以做陕北特色菜为主;2018年游客最多的时候每天来五六百人,年收入超过200万元。”

延川地区每年10月就进入旅游淡季。没了游客生意怎么办?梁强说他旺季之后拾起苹果、小米、杂粮等梁家河村特产。“经常有企业找我订货,我还到广西那边考察过市场,经常是带着苹果过去,拉着砂糖橘回来,在陕北还特别畅销。”

巩保雄算了一下,现在已经有十多位大学生加入到村里的党员队伍中,“人相对年轻,起码有想法、点子多,敢想敢做,他们现在都在重要岗位上锻炼。”

2009年刚回村那会儿,巩保雄每天也很头疼。

“梁家河村本来就土地贫瘠、植被稀疏,以前村集体什么收入都没有,加上村民环保意识不强,老乡们经常在自家院子里搞些零零散散的养殖,养鸡、养猪、养牛,什么都有。村内污水横流,臭气熏天,环境很不好。”

自1999年起,为了治理水土流失,延安开始了退耕还林行动,林草覆盖率逐年提高,梁家河村一次性退耕1532亩后生产生活发生了根本性的改善。为了把村子建得越来越美,对坡洼地裸露地块进行修复治理,开办规模化养殖场,污水管网和镇上连通,天然气通到家家户户。

截至2023年,村里完成种植管理“小花园”“小菜园”56个;维修改造窑洞宾馆32个院落101孔窑洞;改造卫生厕所7座;硬化入户道路4800多米……

环境改善也带动了乡村的变化,梁家河村已被列入第五批中国传统村落名录,来到这里,看到的是秩序井然、乡风文明,感受到的是朴实温暖,意蕴深厚。

陕北的天气,说变就变。早起还是晴天,等到进村时就已经暴雨如注,一路上不时还能看到雨水从山坡上裹挟着泥沙淌过路面进到坝地里。待雨势略有减弱,村干部和驻村工作队员便到村里查看各处设施。“退耕还林之后环境好多了,这要是以前下了大雨就开始发洪水,根本拦不住。”驻村工作队员刘鹏飞说。

当年村里的“四社”,如今也有了新的发展。

雨停后,村民梁玉前的铁业社开门营业。20世纪70年代创办时,他就是“掌柜”。2015年,他在村里重操旧业,只不过这次他不再打造锄头、镰刀等农具,而是卖一些花铲、花锄等小件工具,老伴儿在村里当环卫工,两人月收入加起来有六七千元,“在自己家里上班,过得踏实。”

不仅如此,铁业社与延川县创新机械制造有限责任公司合作,打造各类型号的抽油机及零部件,实现跨越式发展。

当初为村民提供生活必需品的代销店,如今已成为延延高速公路文安驿出口处的综合性加油站,由梁家河村与延长石油集团共同经营。负责人安琪说,这里既经营主业又参与农副产品代销工作,待正式投用后可为村集体增收15万元。

为了让村里的缝纫社重新焕发生机,梁家河村和延长石油合作成立了丰源服装有限公司,用改造后的6孔窑洞作为生产车间,年生产销售服装5万多套,员工则以村民为主,人均年工资4万多元,带动村集体增收100万元。

“当年,习近平同志把延安地委奖励给他的三轮摩托车置换成了手扶拖拉机和磨面机,在村里开起了磨坊。既方便了群众生活,又降低了生活成本。”村史馆讲解员呼琦琦介绍。如今文安驿供销合作社承担了磨坊的职能,开展农产品加工,面貌焕然一新。

“我们先后申请注册了‘延尝食优’和‘大形象’等商标,现在主要从事小米、杂粮、红枣、粉条、苹果等农产品的种植、收购、加工、销售业务,销售旺季能带动20多名村民就业。”供销社财务总监白浩说。

“坚持把做大做强产业作为强村富民的治本之策,持续推进‘一块地、一片园、四个社’及旅游业发展,全力推进产业提质。”惠毅德表示,只有把集体经济的“蛋糕”越做越大、让一二三产融合发展,才能让村民共享改革发展的红利。

75年,厚重的陕北大地和奔流的黄河见证了在中国共产党领导下梁家河村发生的巨变。

这是矢志不渝、跋山涉水的75年。朴实的梁家河村长期传唱的是“艰苦岁月不忘学,吃苦耐劳勇争先”。当年,作家路遥就是在村子东北方向的窑洞里写出了《平凡的世界》这部经典之作,发出了“只有劳动才可能使人在生活中强大”的呐喊,激励了包括梁家河村民在内的一代代读者在改革开放的伟大历史征程中勇立潮头、奋勇搏击。

这是奋楫扬帆、风华正茂的75年。自信的梁家河村因地制宜做好“土特产”文章,大力发展新产业新业态新模式,着力促进农民增收,务实推进乡村治理,吸引各路人才“上山下乡”,不断提升村民的获得感、幸福感、安全感。

这是波澜壮阔、砥砺奋进的75年。勤劳的梁家河村牢记习近平总书记的殷殷嘱托,在新的历史坐标下集成优势、埋头苦干、攻坚克难,全力做好乡村全面振兴这篇大文章,向着共同富裕的目标不断阔步前行!

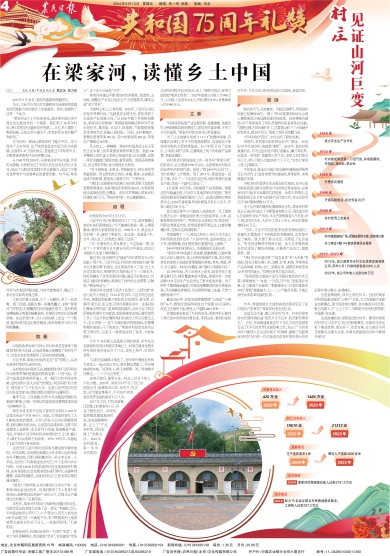

1956年

成立农业生产合作社

1974年

村内建成陕西第一口沼气池,并建起磨坊、代销店、缝纫社、铁业社

1988年

村里首次通电

1998年

开通有线电话,初次安装22户

2008年

全村饮用上自来水

2013年

村内建起健身广场,配健身器材8套、篮球架2套

开工建设4幢144套扶贫移民安置房

2015-2023年

2015年,成立梁家河乡村文化旅游发展有限公司,同年5月1日接待游客超6000人次

2023年,该公司年收入达到998万元

村集体年收入

2022年 420万元

2023年 1484万元

村人均年收入

2022年 19570元

2023年 21312元

道路建设

2004年 主干道拓宽至4米

2023年 硬化入户道路4800多米

乡村旅游

2019年 梁家河村旅游综合收入达到2191.5万元

返乡就业

2023年 助力75名返乡留乡村民就地就近就业,工资收入达到257.2万元