范稳。

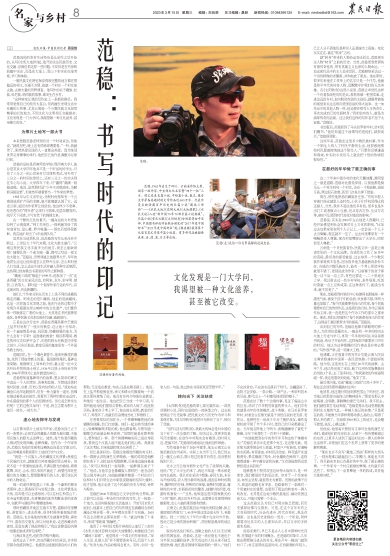

范稳(左)采访一位百岁高龄的抗战老兵。

范稳部分著作封面。

范稳,1962年出生于四川。云南省作协主席,国家一级作家,中宣部文化名家暨“四个一批”人才。现已发表长篇小说、中短篇小说、散文、报告文学等各类题材的文学作品近600万字。代表作是反映西藏百年历史的长篇小说“藏地三部曲”——《水乳大地》《悲悯大地》《大地雅歌》。《水乳大地》入选“新中国70年70部长篇小说典藏”;长篇小说《重庆之眼》《太阳转身》分别获得由中宣部、中国图书评论学会联合颁发的“2017年度中国好书”“2021年度中国好书”奖;《橡皮擦》获得第十九届百花文学奖中篇小说奖。有多部作品被翻译成英、法、德、意、日文等出版。

文化发现是一门大学问,

我渴望被一种文化滋养,

甚至被它改变。

范稳说他的农村生活经历是从创作之后开始的,从写《水乳大地》时起,他开始关注民族历史、文化交融、宗教信仰这样一些问题,不仅仅是在书房和典籍中关注,而是在大地上、雪山下实实在在地考察、学习和体验。

一般民族文化特征保存得较完整的地方都在很偏远的村庄,交通不方便,他就一个村庄一个村庄地去跑,去做大量的田野调查。他写作的关于藏族、壮族、哈尼族、纳西族的故事,都发生在乡村。

“这种转变让我的写作走上一条新的路径。我常常觉得自己的经历太苍白,但我擅长发现生活中有趣的人和事,尤其云南是一个少数民族文化异常精彩灿烂的地方,不同文化与文明相互交融错杂。文化发现是一门大学问,我渴望被一种文化滋养,甚至被它改变。”

本来想跟范稳老师预约另一个时间采访,但他说,“就现在吧,晚上还有两场球赛要看。”一听,我就笑了,果然热爱足球的人一直都会热爱。因为某项世界足球赛事的举行,他把自己的作息调整为足球时间。

范稳的母校是西南师范学院(现西南大学),他总是笑谈大学四年他并不是一个听话的好学生,只花了三分之一的心思来对付功课和考试,另外用了三分之一的时间在球场上,还有三分之一的功夫则在专心写小说。大学四年下来,只“赢得”满满一纸箱退稿。他说,虽然那时是“少年不识愁滋味,为赋新词强说愁”,但依然怀揣着要当一个作家的梦想。

1985年从中文系毕业,分配时他得知有一个云南省地质矿产局的名额,毫不犹豫就认领了它。远走云南,是因为作家梦让他坚信,他这样少不更事、经历苍白的“愣头青”必须行万里路,饱尝风霜雪雨,阅尽天下风情,才可有笔下的锦绣文章。

在一个酷热无比的夏天,一趟命运的火车把他拉到了云南高原。“到工作单位,一报到就发给了我双肩背包、登山靴、野外帐篷……领完后觉得很新鲜。我在地矿局当了5年地质队员。”

虽然在当地质队员,但范稳的写作从来没有中断过。上世纪九十年代末期,文化大散文盛行。“云南这样民族文化丰富多元的地方,我怎么能缺席呢?随便扎到一个地方跑一圈,都可以写出一部文化大散文。”范稳说,田野调查让他眼界大开,早年的地质生活也让他知道怎么在野外生存,怎么和村里人打交道,怎么适应乡间生活并融入那种生活氛围,这些都让他有跳出书斋里的写作之新鲜感。

“藏地三部曲”缘起于1999年,他参加了一次“走进西藏”的文化采风活动,有阿来、龙冬、彭学明、曾哲、江浩等人。那时是一个倡导作家行走的年代,有走黄河的,有走新疆的。

他们七个作家分别从历史上七条不同的进藏线路走西藏。阿来走的是川藏线,他走的是滇藏线。这是一次民族文化发现之旅,他在行走的过程中才发现许多隐匿在崇山峻岭中的文化遗产,它们像珍珠一样散落在广袤的大地上。尤其是在多民族聚居地区,各种民族文化相互映衬交融、砥砺前行。

正是在这次行走中,范稳在西藏昌都市芒康县上盐井村发现了一座乡村教堂,这让他十分惊奇。在一个遍地都是寺庙、玛尼堆、经幡招展的地方,为什么会有十字架?是谁建的教堂?刚好那期间,教堂的神父去拉萨开会了,年轻的修女对教堂历史知之甚少,只告诉他说,教堂后面的墓地里有一个外国传教士的坟。

范稳回忆,在一个暮色黄昏中,他来到教堂的墓地,找到了那座传教士的墓。墓是新修葺的,墓碑也很简陋。根据碑文上简单的介绍,墓主是一位中文名叫杜仲贤的瑞士神父,1936年以修士身份来华传教,1946年晋铎为上盐井教堂的神父。

范稳想知道墓碑背后的故事,想从简单的碑文中读出一个人的责任、苦难和悲剧。尽管他说那时他对民族、宗教、历史以及有信仰的人们,“犹如站在澜沧江此岸远眺彼岸,但有一种力量有一道光,仿佛在推动着我走向彼岸,我看到了两种宗教在走近时,冲在最前面的那个人的悲剧结局。但它是怎样发生的呢?它的过程又如何?于是,我立志要为那片土地写一部书,一部大书。”

从打算为那片土地写书开始,范稳为自己立下的一条要求:必须学会用藏族人的眼光看问题,不能用汉族人的眼光去诠释它。诚然,每个热爱西藏的人都试图发现西藏,诠释西藏。但作为一个作家来讲,范稳认为他的发现和诠释既应该是文学意义的,也必须尊重并敬畏那片土地的历史与文化。

“我是一个汉族人,没有藏族文化背景;我爱这个民族的文化,就像爱它神奇瑰丽的雪山峡谷。但我不是一个普通的旅游者,只满足眼光的愉悦,看看歌舞、风光、山水,拍几张照片就走了,我要往深处挖掘它的文化魅力,要看歌舞背后的人生,看历史长河中的人物命运。”

唯一的途径便是虚心下来,像一个谦卑的朝圣者那样,走上那条探寻与发现之路。文化背景是先天的,但却是可以去感悟的,可以在村庄和雪山下,在寺庙和教堂里,在青稞酒的浓烈和酥油茶的浓香中,在歌声与诵经声中慢慢地体味。

那时西藏很多地区交通不方便,道路状况很糟糕,游客很少,进去很难,很多时候带着探险的性质。范稳说,也许是他的性格天生就喜欢冒险、喜欢户外、喜欢结交朋友,所以对他来说,走进西藏没有害怕,而是充满了挑战和吸引,“我应该算是国内第一批暴走族或者背包客吧。”

与我谈及这些,他的笑声格外爽朗。

虽然过去了多年,但在西藏乡村的采访,许多经历都令他感到难忘。他感恩总能遇到善良的人们的帮助,无论是在教堂、寺庙,还是在朝圣路上。他说,在上盐井那座教堂里,神父和修女们像接纳一个流浪汉那样接纳了他。他没有任何介绍地住进教堂,和他们一起生活。他也把自己当成一个学习者,尽其所能地为他们提供点帮助,谁家有人病了,他送钱买药;谁家孩子考上学了,他也前去祝贺;教堂的灯坏了、鸡笼坏了,他就自告奋勇地当电工和维修工。

在香格里拉的东旺寺,一个铁棒喇嘛把他的床铺腾给他睡,自己打地铺。他们一起去转当地的神山,铁棒喇嘛爬多陡的坡,他也跟着爬,尽管知道一脚踏空的话就会粉身碎骨,“但那时就是有那种劲儿,要和他们一样。那个铁棒喇嘛实际上是在考验我,看我这个汉族人能不能走他们的山路。我接受了这次考验,后来他就把我当兄弟看了。”

回忆是美好的。范稳说他刚进西藏的村庄时,和一群新认识的康巴兄弟喝酒,一般的结局是他醉倒在桌子下,他们还在唱歌跳舞,后来他也能自豪地说,“我可以和他们一起唱歌、一起醉倒在桌子下了。”他说,当他学会也像藏族人那样把一座圣洁的雪山视为神山时,当他能理解并尊重一个村庄的习俗和村人们日常生活中彰显或隐秘的信仰力量时,他才觉得,他正走进了这个民族的历史与传说、神界与现实。

范稳把2000年看成自己文学创作的分界线,那之前可以说是一种没有目的性的写作,打一枪换一个地方,也没有根据地(生活基地)。开始写《水乳大地》后,他基本上把自己的写作锁定在滇藏结合部的澜沧江峡谷那一带,年年都在往那个方向跑。2003年还主动要求去那里挂职一年。“就这样跑了十来年,所谓‘零距离’接触吧。”

他用了十年时间为那片神奇的土地写了三部书《水乳大地》《悲悯大地》《大地雅歌》,构建起自己的“藏地三部曲”。他觉得对一个真正的作家来说,“深入生活、扎根人民”并不需要谁来号召,而是个人自觉,“伏身大地,作品的格局会更大。有时,乡间一位农人的一句话,胜过你在书房里冥思苦想半年。”

《太阳转身》是范稳的第七部长篇作品,一部扶贫题材小说,同时也是他的一部转型之作。过去他更倾注于历史叙事,把民族文化与历史作为学习和表现对象,写《太阳转身》他把目光转向了当下、转向了壮族。

“创作完《太阳转身》,我最大的体会是对中国的当下有了一次全面的了解。因为过去,我更多的是写历史题材,在创作中对现实会有敬畏,怕时间太近,把握不好。”范稳很坦诚地说出他的创作顾虑。

写作准备开始于2020年夏季,他去云南文山壮族苗族自治州采风。实际上在当年元月,他已经去过一趟文山采访,原计划过完春节后再去,但没想到拖到六月。

壮乡之行让他对稻作文化产生了浓厚的兴趣,他说:“吃了大半生的米了,我还不知道一株水稻是如何长成的。我只有在采风中想象:春回大地,布谷鸟开始鸣唱,农人驾牛耕田的浪漫,浸泡谷种时的期待,撒种时的仔细,育秧时的祝福,栽秧时的歌谣,薅秧时的辛劳,水稻扬花时的馨香,抽穗时的祈愿,收割时的喜悦……”当然,他知道这是田园牧歌式的“小资”情怀,真正的乡村生活,还需要去发现那种探幽索微、走心入脑的现场感和质感。

云南文山壮族苗族自治州地处南国边陲,拱卫着国家的西南大门,40多年前这里还战火纷飞、英雄辈出。到二十世纪九十年代中期才完全对外开放。因此它是云南贫困面积最广、贫困程度最深的地区之一。

脱贫攻坚战打响后,边陲之地的人们义无反顾地向贫困宣战。范稳说,这是一场丝毫也不逊色于当年保卫边疆的战争,世代戍边的人们从来不缺乏爱国热情,他们是家国情怀最浓郁的一群人。“他们不应该贫穷,不应该永远落后于时代。边疆富裕了,边防才会安稳。一条公路,一项产业,一种农科技术的引进,都可以让一个村寨甩掉贫困的帽子。”

范稳走访了数十个边境村寨,见证了偏远山乡的巨变,结识了许多脱贫致富的带头人。他们中有的就是当年的支前模范、战斗英雄。在马关县罗家坪村,村委会主任熊光斌是个身经百战的老支前、老民兵。他曾经在一场战斗中为了掩护战友,操作高射机枪平射了半个多小时,把自己的耳朵都震出了血。当年他在阵地上守哨卡,夜晚瞌睡来了就吃干辣椒,半年下来竟吃了一百多斤干辣椒。

“有谁能想到如今的和平岁月和这些干辣椒有关?”范稳在采访中走进那个村庄、走近熊光斌。现在熊光斌带领全村人致富,村里户户有新房,有通畅的水泥路,有荣誉室,有村民活动室。鲜花盛开在道路两旁,果实缀满了枝头,村舍掩映在树荫下,连炊烟都透着一种宁静安详的诗意。“又有谁能想到这里曾经是边关前线?”

能够置身于脱贫攻坚这场伟大战役中,是一种荣幸,我们都是时代的见证者。但对于一个作家来说,如何去呈现,就显得尤为重要。贫困的故事千百万,致富的道路也有多条。范稳看到了一条路对一个闭塞村庄的重要,也看到了观念的转变对一群人的改变。尤其是在边地少数民族地区,撬动贫困这座大山,可能只需要一个支点。

过去范稳总认为自己对现实缺乏把握,而历史感却仿佛与生俱来。可是,在这个百年未有之大变局的时代,社会在进步,时代在变化,观念在刷新。这也是历史进程的一部分、一个阶段,同样需要身处其中的人去感知认识,并以文学的手段真实反映。

沧海变桑田,早已不是古人心目中那种时光荏苒、往事越千年的时间概念。在范稳的印象中,几年前还需要骑马进去的村庄,现在开车一脚油门就到村口了;村庄里那些追逐时尚、打扮新潮的年轻人,已让人分不清他们是种田人还是城市上班族。变化实实在在,就在“转身”之间。

就“转身”带来的人物命运变迁而言,范稳更关注人物“转身”之前的历史。当然,范稳更欣赏那些有着传奇性的、带有英雄主义色彩的人物命运。一如这部作品中的主人翁卓世民。范稳曾经采访过一个身份特殊的老警察,并和他成了朋友。他在职时,很多年来他在工资单上的名字只是一个代号,他就是和平年代的传奇人物,是默默守护我们的无名英雄。在《太阳转身》这部小说里,范稳让卓世民这样一个有着参战经历的老兵,借助侦破一桩拐卖案,走进边远的乡村,走向脱贫攻坚的主战场,就像带着他的视觉来关注这场向贫困宣战的伟大战争。也一如作品中的其他人物一样,他也要在续写人生传奇中,再次完成自己的壮丽转身。“我相信有的人,就是为演绎传奇而活着。这让我们这样的写作者不至于太寂寞。”范稳说。

书出版后,范稳回到了马关县罗家坪村,给村民们赠书,“他们知道这个故事写的是他们,就很高兴。”范稳很欣慰。

这些年来,范稳走过很多少数民族村寨,作为一个陌生人闯入了村民平静的生活,他很感谢那些村民愿意接纳他这个陌生人。“只要你足够谦逊和真诚,朴实的乡亲们马上就会把十倍的热情回报给你。”

这二十年来中国乡村的变化天翻地覆,最明显之一就是道路,范稳对此感受深刻。以前他都是骑马从一个村庄到另一个村庄,没有一寸柏油路,海拔又高,爬过泥石流堆,甚至几次差点掉下悬崖。

现在,那些他熟悉的藏族村庄里,“有的年轻人穿着打扮比城里人还时尚,小伙子们手机用得比我还溜儿,当然,我并不是说他们多有钱,很多也是外出打工或者做点小生意,但从穿衣打扮、生活方式等,确实可以看到时代变化对他们的影响。”

范稳说,其实在2000年左右他进入西藏时,已经开始感觉到社会发展对本土文化的影响,“比如过去如果家里有两个儿子以上,一定会送一个儿子去当喇嘛,现在就不一定了。过去村里哪家有一个喇嘛很受人尊敬,现在村里哪家出了大学生,同样很受人尊敬。”

云南是一个多民族省份,民族文学一直是云南省作协的一个文化品牌。在省作协工作了30多年的范稳,最切身的感受就是,过去培养一个少数民族作家特别不容易,因为很多地方基础教育条件不好,当地的少数民族孩子,能有一个考上师范学校就很不错了,更别说成为作家。“以前寨子的孩子都是一边干活一边上学,有些还要走一、二十里地去上学。我以前去过一些乡村学校,条件很差,吃饭时菜就一点土豆和咸菜,在这种条件下,能读出书来,就不容易了。”

现在,范稳看到村里的中心校建得也跟城里一样漂亮气派,喜悦于孩子们的住宿、伙食都不错,师资力量也加强了。“每个民族都要有自己的作家,每个民族都要有自己的传世作品,这是我们的目标,作为云南省作协主席,我一直是把这个作为工作的重中之重来抓。现在,我们已经做到了每个民族都有自己的作家了,这得益于基层教育水平的提高。”范稳说。

谈到自己的写作,范稳说他算不够聪明的那一类人,写作用的是慢功夫,一般会用一年多的时间去大地上行走与学习,再用一年多的时间在书房里看书阅读,然后才开始写作,这样每部书都要用三四年的时间。他认为这种缓慢的写作姿态是非常必要的,“写作很严肃,是一项重大工程。”

他透露,正在准备中的写作计划是云南人民自主筹资修建的中国第一条民营铁路:个碧临屏铁路。他介绍,这是发生在上世纪20年代的故事。去年7月,他已经完成了采访,跑了红河哈尼族彝族自治州的3个县,去了很多村庄。“和我喜欢的作家海明威一样,我还是喜欢到处跑。”他笑了笑。

最后我问他,完成“藏地三部曲”已经十多年了,现在还会回到那些藏族村庄吗?

他回答,他还是时常回到那些雪山下的村庄,因为他已把那里当成自己的精神故乡。“那里有那么多能喝酒、会唱歌、善跳舞的康巴兄弟们。我不回去,他们就经常打电话来催。”范稳觉得从电话里都能嗅到村庄火塘的气息,一种被人惦记的亲情。“只是现在的我,不能像当年那样爬得动那么高的山,喝得了那么多的酒了。在海拔3500米以上的地方,也会睡不着觉,高反,心跳过速。”

但他说,他很高兴曾经写文章怀念他的康巴兄弟们,描述他们的生存状态,记录下一些快要被遗忘的东西,让更多人读到了遥远村庄的一群人的种种生活细节,并使他们在这个世界上获得了更多的理解和尊重。

“现在也许不会写‘藏地三部曲’那样的大部头了,一则发现难以超越自己;二则精力、体能也不济了。我只能庆幸自己在最好的年华,做了最正确的事。一个作家为一个村庄能做的事情,大约就只有这些了。和雪山下一亩青稞地一季的收成,其价值大体相当吧。”

版权声明:本文系农民日报原创内容,未经授权,禁止转载。任何单位或个人转载,请致电010-84395223或回复微信公众号“农民日报 ID:farmersdaily”获得授权,转载时务必标明来源及作者。如有侵权,本报将保留追究其法律责任的权利。

更多精彩内容请扫描关注公众号“零度往上”