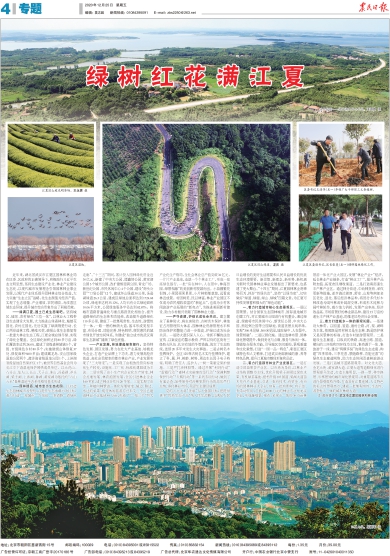

世外桃源—梁子湖天子山半岛。 王运良 摄

江夏区山坡光明茶场。 王永更 摄

江夏区湿地。

江夏区环山绿道。 龙庆 摄

区委书记王清华(左一)率领广大干部职工义务植树。

江夏区委副书记、区长张斐(左一)调研园林绿化工作。

江夏山城。 邬继军 摄

近年来,湖北省武汉市江夏区园林和林业局在区委、区政府的正确领导下,积极践行习近平生态文明思想,坚持生态建设产业化、林业产业建设生态化,以现代城市发展理念引领园林林业事业发展,以现代产业体系提升园林林业综合效益,大力实施“生态立区”战略,化生态颜值为经济产值,实现了生态增量、产业增效、农民增收,为改善区域生态环境、提升城市综合形象作出了积极贡献。

——绿满江夏,国土已成生态氧吧。坚持城区、城郊、农村绿化“三位一体”,以林业大工程带动生态建设大发展,大力推进山体森林化、城镇花园化、农村庄园化,先后实施了绿满荆楚行动、长江两岸造林工程、精准灭荒、破损山体生态修复等一批重大林业生态工程,江夏全域应绿尽绿,实现了绿化全覆盖。全区绿化面积达到80多万亩,绿化覆盖率达到28.6%,建成了省级森林城镇5个,省级、市级绿色乡村80多个;实施破损山体修复37处、修复面积9400多亩;建成藏龙岛、安山国家级湿地公园两个,潴洋海省级湿地公园1个,上涉湖省级湿地自然保护区1个,被世界自然基金会列为长江中下游湿地保护网络成员单位。以大花山、八分山、仙人山、长山、天子山、淮山,汤逊湖、斧头湖、梁子湖、上涉湖、鲁湖、黄家湖为依托的“六山六水”森林湿地生态系统格局基本形成。

—园林提质,城市变为生态花园。以打造生态园林城市为契机,以提升生态承载力为目标,着力打造“一座城市一个花园、一条道路一道绿色走廊”。“十三五”期间,累计投入园林绿化资金近30亿元,新建了中央大公园、谭鑫培公园、黄家湖公园3个城市公园,改扩建熊廷弼公园、青龙广场、新世纪公园、市民休闲中心4个公园,建设“街头公园”“口袋公园”12个,建成环山绿道30公里,汤逊湖绿道26.3公里,建成区绿地总面积达到1724.68公顷,绿地率达到35.12%,人均占有公共绿地面积10.06平方米,公园绿地服务半径达到82.87%。将城市道路普遍绿化与重点路段美化相结合,提升道路绿化的生态性和功能性,改造提升道路绿化110多公里,建成了一批集观赏性、生态性、游憩性于一体,一路一景的林荫大道,基本形成类型丰富、布局合理、功能完善、特色鲜明、便民惠民的城市绿色开放空间体系,为建成“独立成市的武汉南部生态新城”铺满了绿色底蕴。

——产业发展,林地撑起绿色银行。坚持特色发展、园区发展,努力在壮大产业基地、培植龙头企业、打造产业品牌上下功夫,着力发展高经济效益、高社会贡献率的都市林业产业,产业发展实现了“三大转变”:一是实现了由粗放经营向标准化生产转变,设施化、工厂化、标准化建园成为主流。二是实现了由小生产向企业化生产转变,林企扎堆发展、林农抱团发展,全区引进林业企业540多家,成立林业合作社20多家。三是实现了由单一种植向林景游一体化发展转变,城边、路边、水边的采果、观花休闲旅游方兴未艾。全区已建成林业产业基地45万亩,形成了“一线三片”四大产业化生产格局,全社会林业总产值突破36亿元,一片片产业基地,造就一个个林业工厂,形成一座座绿色银行,一批“房在林中,人在景中,林海田园、绿景相融”的美丽新村脱颖而出。小苗圃繁花似锦,小果园硕果累累,小片林郁郁葱葱,远看成林近成景。村因树美、民以林富,林业产业园区不仅成为农民增收致富的“新起点”,也成为乡村休闲旅游产业拓展的“新亮点”,为推进美丽新村建设、助力乡村振兴贡献了园林林业力量。

——严守资源,护绿已成社会共识。建立健全了森林防火、病虫害防治、古树名木保护、林地征占用管理四大体系,园林林业资源管理水平和防治保护预警能力进一步提高,护绿已成为社会共识。一是防火意识深入人心。常抓不懈的法治宣传、以案说法的警示教育、严阵以待的区街村三级防火队伍、扎实有效的冬管措施,筑牢了生态防线,连续20多年未发生火灾事故。二是古树名木挂牌保护。全区125株古树名木实行挂牌保护,建立了科、属、种、树龄、树势、周边生长因子电子档案,明确了责任人、监护人,一树一策制定保护措施。三是严打涉林犯罪。通过开展“利剑行动”“雷霆行动”“森林火灾破案攻坚行动”“绿满荆楚保护行动”“天网行动”等一系列专项行动,做到了有案必查,始终保持对涉林犯罪行为的高压严打态势,净化林业市场,巩固生态建设成果。

党的十九大将“美丽”写入强国目标,把提供更多“优质生态产品”纳入民生范畴,以满足人民日益增长的美好生活需要和人民日益增长的优美生态环境需要。新思想、新理念、新形势、新机遇为新时代园林林业事业发展提出了新要求,也搭建了更大舞台。“十四五”期间,江夏园林林业将乘势而为,抓好“四绿共治”,坚持“以绿为底”,切实做好“绿道、绿廊、绿山、绿城”四篇文章,为江夏可持续发展蓄积强大的“绿色动能”。

一、着力打造城市核心生态景观区。一是以园聚景。结合国家生态园林城市、国际湿地城市创建工作,对江夏城市公园进行有机整合,通过绿道、绿廊将市民休闲中心、新世纪公园、中央大公园、熊廷弼公园等公园绿地、街道美景点线串珠,实现“300米见绿、500米见园,城在绿中、人在景中,绿景相融”。二是以园化城。通过造林布景、园林绿化景观提升,做到美化与点缀、服务与休闲一体,增强综合服务功能,引导城区空间重构、景观重建和文化重塑,打造“一园一品一特色”,彰显江夏区域特色和人文精神,打造武汉南部新城的康、养等特色品牌,提升江夏城市整体形象和品位。

二、着力打造都市林业产业发展区。一是打造中部苗果茶产业区。以市场为导向,以林业产业结构调整为主线,优化升级梁子湖周边绿色水果、有机绿茶基地,提档升级107国道、梁湖大道苗木花卉产业基地,引进一批有技术、有资金、有市场的园林林业大企业,培育一批有影响、有示范、有带动作用,产值过1000万元的林业产业化龙头企业,形成融观景、观花、采果于一体的30万亩林景游一体化产业大园区,发展“林业产业+”经济,延长林业产业链条,打造“林业工厂”,提升林产品附加值,拓宽农民增收渠道。二是打造南部速生丰产林产业区。通过林分改造、中幼林抚育、采伐更新等措施,逐步淘汰湖泗、舒安、山坡等南部老区老化、退化、落后经济林品种,将部分多代杉木林改造为阔叶林或针阔混交林,形成杉木纯林与阔叶林轮作,减少地力消耗,发展产出率高、经济效益高、市场前景好的林业新品种,建设15万亩的速生丰产林产业基地,助推老区经济社会发展。

三、着力打造城乡一体的景观长廊。一是建设大林带。以国道、省道、通村公路,河、渠、湖畔为主体,按照既是用材林又是生态林、既是防护林又是风景林的标准,打造乡村旅游景观带。二是建设生态廊道。以纵向的铁路、高速公路、国道,横向的三环线和四环线为主体,集资源于一体、集旅游于一线,建设“两横多纵”的绿色生态走廊,构建“四季常绿,三季花香,景随路移、功能完善”的绿色生态廊道网络,助力生态休闲及森林旅游业发展。三是打造城市道路景观带。对文化大道、金龙大街、黄家湖大道、江夏大道等道路绿化进行景观提升改造,打造主轴明显,一路一景、移步换景、步移景异的城市绿化景观带,对重要道路节点进行景观提档升级,打造具有江夏地域、人文特色的标志性景观亮点,建成一批集观赏性、生态性、游憩性于一体的城市林荫大道。

文/图除署名外:武汉市江夏区园林和林业局