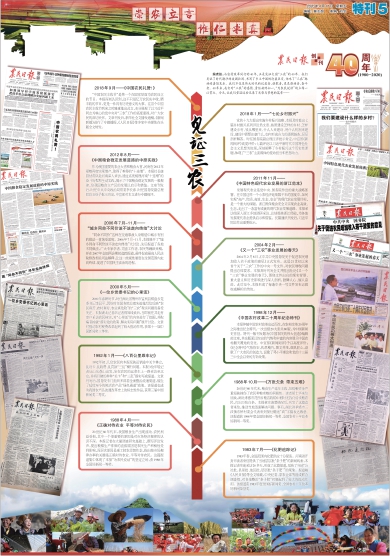

编者按:与农村改革同行的40年,正是见证大国“三农”的40年。我们见证了时代潮汐的波澜壮阔、书写了乡土中国的沧桑巨变、体味了“三农”脉动的喜怒哀乐。我们不仅是伟大时代的记录者、讴歌者,更是推动者、奋斗者。40年来,我们对“三农”的感情、责任始终如一,“为农民说话”的立场一以贯之。今天,让我们重温这些记录了光荣与梦想的篇章——

“中国农民丰收节”是第一个在国家层面为农民设立的节日。本报深刻认识到,这不只是亿万农民庆丰收、晒丰收的节日,更是一件具有历史意义的大事。在首个中国农民丰收节到来之时隆重推出此文,充分展现了以习近平同志为核心的党中央对“三农”工作的高度重视,对广大农民的深切关怀。文章刊发后,新华社全文播发通稿,《新闻联播》进行了专题播报,《人民日报》等多家中央媒体在头版全文转发。

党的十九大提出实施乡村振兴战略,本报及时推出七篇乡村振兴系列评论员文章,按照建设怎样的乡村、怎样建设乡村、钱从哪里来、什么人来建设、用什么机制来建设、建设中需要注意什么、如何形成合力的逻辑链条,层层剖析解答。时任国务院副总理汪洋批示肯定,中宣部《新闻阅评》高度评价:七篇评论以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,深刻阐释了乡村振兴这个历史性课题,体现了“三农”主流媒体的使命担当和思想动力。

2012年8月——《中国粮食稳定发展道路的中原实践》

作为我国重要的农业大省和粮食大省,河南在2012年夏粮再度实现增产,取得了难得的“十连增”。本报社长唐园结带队赴河南深入采访,通过系统梳理河南“十连增”的奋斗历程和生动实践,揭示了中国粮食稳定发展的一般规律,给我国粮食主产区的发展以启示和借鉴。文章刊发后,时任中共中央政治局常委李长春、时任国务院副总理回良玉给予批示肯定,中宣部对本文进行专题阅评。

2011年11月——《中国特色现代农业发展的浙江范本》

发展现代农业是党中央、国务院作出的重大战略部署。在中国这样一个小农经济延续数千年的国度中,如何实现“高产、优质、高效、生态、安全”的现代农业发展目标,是一个重大的课题。浙江既保粮食安全又实现农业高效、生态,走出了一条富有成就的现代农业发展道路。本报采访组深入浙江多地调研采访,总结提炼浙江经验,为各地发展现代农业提供启示和借鉴。长篇通讯刊发后,习近平同志作出重要批示。

2006年7月-11月——“城乡同命不同价该不该走向终结”大讨论

“同命不同价”这种在交通事故人身赔偿中城乡有别的做法一直饱受诟病。2006年7月-11月,本报展开了“城乡同命不同价该不该走向终结”大讨论,先后报道了各地不同做法,广大专家学者、司法工作者、农民等踊跃来稿,并在2007年全国两会期间追踪报道,最终促成最高人民法院修改相关司法解释,让这一歧视性制度在全国范围内走向终结,促进了中国民主法治的进程。

2004年2月——《又一个“三农”事业发展的春天》

2004年2月8日,《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》正式发布。这是21世纪以来首个关于“三农”工作的中央一号文件,对农民增收问题提出总体要求。本报及时刊发全文并推出社论《又一个“三农”事业发展的春天》,围绕文件出台的现实背景、重大意义和历史影响进行深入剖析,鼓舞人心、催人奋进。此后至今,本报形成了每逢中央一号文件发布必做权威解析的传统。

2000年春耕时节,时任湖北省荆州市监利县棋盘乡党委书记李昌平,因给时任国务院总理朱镕基写信反映“农民真苦、农村真穷、农业真危险”的“三农”现实问题而备受关注。本报湖北记者站记者得知线索后,当即前往并走村串户采访农民核实,对“心里话”的内容进行了挖掘,并配编者按就“落实党的政策、解决实际问题”展开讨论。文章对推动农村税费改革起到了较大推动作用,获第十一届中国新闻奖三等奖。

1998年12月——《中国农村改革二十周年纪念特刊》

本报伴随中国农村改革应运而生,在农村改革20周年之际推出纪念特刊,一次出报20大张共80版,为中国新闻史首创。特刊一版刊发题为《中国农民的伟大创造》编辑部文章,其余版面以恢宏的气势和丰富的内容展示中国农村翻天覆地的变化。中宣部《新闻阅评》予以高度评价:《纪念特刊》气势恢宏,构思精巧,图文并茂,颇具匠心,讴歌了广大农民的创造力,讴歌了邓小平理论和党的十三届三中全会以来的方针政策。

1992年初,几位农民向本报反映运销途中关卡林立,乱设卡、乱收费、乱罚款“三乱”横行问题。本报3位年轻记者从山东苍山出发,坐在农民的运菜车上一路采访至北京,并将目睹的种种“关卡”和“三乱”据实写成报道。文章刊发后,国务院专门组织多部委全面整治流通渠道,催生了延续至今的鲜活农产品“绿色通道”政策。该报道也成为我国农产品流通改革史上的标志性作品,获第三届中国新闻奖二等奖。

20世纪80年代末,粮食生产连年丰收,但购粮资金严重短缺挫伤了农民种粮卖粮的积极性。读者胡士华来信反映,湖北孝感市花西乡粮店收购中稻时无钱付给卖粮农民,打出万张白条。本报核实清楚情况后,刊发了这篇读者来信,推动当地迅速解决问题。事后,湖北省孝感市三汊镇东桥村委会代表来到报社赠送“真”字匾表达敬意。该报道获1988年度全国好新闻一等奖、全国农村十年改革好新闻一等奖。

20世纪80年代末,我国粮食生产出现波动、农民利益受损,其中一个很重要的原因是对市场经济规律的认识不深。本报记者在大量调查研究基础上,撰写评论发声,提出粮棉生产徘徊的直接原因是农民生产积极性受到影响,深层次原因是重工轻农思想作祟,指出按市场规律办事的关键是正确对待农业、平等对待农民。这篇报道集中体现了本报“为农民说话”的坚定立场,获1988年全国好新闻一等奖。

1983年春,全国范围内化肥供应十分紧张。河南省开封市读者来信提供了当地层层批“条子肥”的新闻线索,本报记者实地采访20多天,形成了此篇报道,反映了当地“公社批、县里批、地区批,层层批‘条子肥’”的现象。报道被《人民日报》等全文转载,中央纪委、原农业部等组成联合调查组,对各地整治“条子肥”问题起到了较大的推动作用。该报道获1983年度全国好新闻奖、全国农村十年改革好新闻荣誉奖。